Museum of London(ロンドン博物館)の展示をもとに、ロンドンの歴史を物語のように解説するシリーズ。

本シリーズのこれまでの記事はこちら。

今回は、近世のロンドン市民たちがどのように暮らしていたかと、清教徒革命について展示物を見ていきながら説明したい。

ロンドンの近世とは、イングランドで16世紀の初頭あたりから宗教改革が起き、ローマ=カトリックを抜けてイギリス国教会を立ち上げた時代から、1707年にグレートブリテン王国が成立するまでの150年程度の時代のこと。

前回の記事「博物館展示からロンドン史を見る⑥近世(前編)イングランドの宗教改革」に出てきた、「ブラッディ・メアリー」として恐れられた残忍な女王、メアリー1世が亡くなった後、彼女の異母妹であるエリザベス1世が即位した。

1603年、エリザベスが亡くなると、スコットランドとイングランドが連合となり、スコットランドのスチュアート朝がイングランドとアイルランドも支配するようになった。

そしてスコットランド王であったジェームズ6世が、イングランド王(兼アイルランド王)ジェームス1世として王冠を手に取ったのだった。つまりスコットランド、アイルランド、イングランドの王を一人で兼ねることとなった。

ロンドンのスチュアート朝時代の始まりである。

近世のロンドン市民の暮らし・文化

この時代、ロンドンは世界的な商業の中心地ともなっていったと共に、多様な文化・芸術が花開いた。

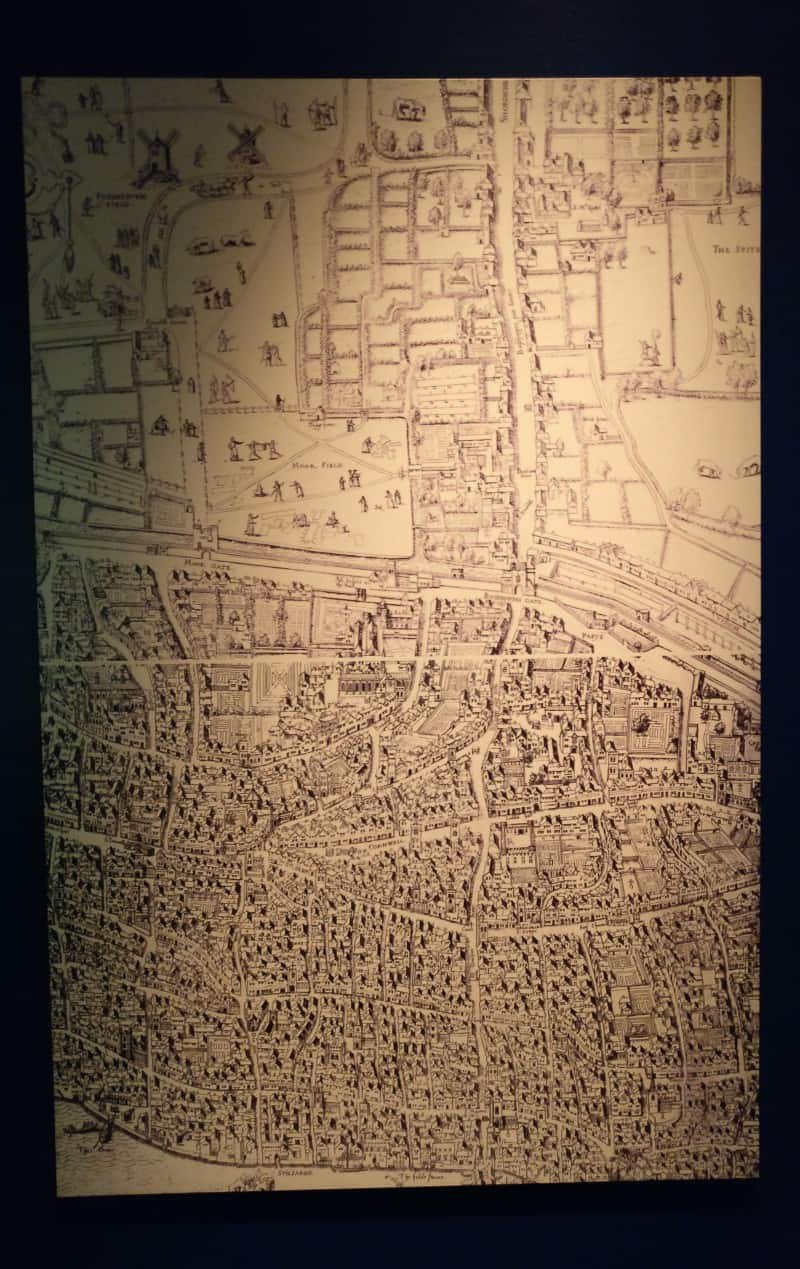

銅板のロンドンの地図 1559年

薄い銅板に細かーく刻まれた、現在知られる中で最古のロンドンの地図。15枚あったうちの2枚がここでは展示されている。

紙の地図を作るために使われていたもので、これにインクをつけて紙に刷っていたのだろう。紙に印刷された当時の地図は1枚も残っていないという。

金属であるがゆえに、長年持ちこたえ今に残っているのだが、反射しまくって全然読めない。

というわけで、これを紙におこしたのがこちら。網の目のように通り建物や区画が書かれている。この時のロンドンはどんどん人口が増えていたにもかかわらず、ほとんどの人が家に水道をひいていなかった。市民はいちいち水を買ったり自分で汲みに行かなければならなかったのである。

この点では、1500年前の古代ローマ人の時代のロンドンにまだ追いつけていない。なんということか。

銅板の地図の裏側は、このように絵画で装飾されている。上がバベルの塔で、下が聖母戴冠の場面。他の13枚はどのような絵が描かれていたのだろうか。この地図はセットでなくバラバラに芸術家に売られたというから、違う画家が異なるスタイルの絵を描いていたのだろう。

劇場文化の始まり

さて、この時代は、かのシェイクスピアが生きていた時代であった。彼は1580年代、ロンドンへとやってきた。

1570年~1600年代初期、ロンドンには一般向けの劇場が次々と登場した。

ローズ座の模型

これは1587年、ロンドンで4番目に建設された劇場、今はなきローズ座の模型である。もとは動物同士の闘わせる見世物のために作られたそうだが、5年後に舞台として使われるようになった。

内部はこんな。小さな劇場だったので、役者の囁きやほんのかすかな仕草さえもよく見聞きできたようだ。この劇場でも、シェイクスピアの劇がいくつか演じられた。

ロンドンの最初の劇場ができたのは、ローズ座ができる10年前の1576年。「Theatre(劇場)」というそのままの名前でオープンした。1599年にこの劇場は解体され、シェイクスピアの劇団によってグローブ座という新しい劇場に建て直された。このグローブ座は現在でも人気の劇場として多くの観光客を集めている。

近世ロンドンの食文化

1640年までに、ロンドンでは野菜や調味料の種類において史上最多の選択肢を得られるようになっていった。だが依然として、主な食事は、チーズ、肉、塩漬けの魚、パン、ビール、サラダといった昔ながらのものだったようだ。

中でも、ロンドンではチーズの消費量はかなり多く、一方日持ちしないバターと牛乳はチーズほど消費されていなかったようだ。バターと牛乳で使うよりはチーズにしてしまえ! という感じだったのだろうか。

調理は主に、煙突につながった暖炉に薪をくべて火をおこし、このような鍋で行っていた。

しかし、キッチンのない家に住む人も多く、そうした人たちが温かい料理にありつけることは稀であったという。

ナイフとスプーン(お玉?)。

主婦たちは、Newgate、Billingsgate、Leadenhall、Queenhytheという場所にある卸市場で新鮮な肉、魚、野菜を手に入れていた。他の小売店では、価格がより高かったからだ。

Billingsgateには、東京の築地市場的な、大きな魚市場が今でも営業している。

また、すでに調理済みの肉製品を売る店や、パン屋なども珍しくなかった。

ある程度お金を持っている家庭は、それぞれが、小麦、米、塩漬けの肉、魚、ラード、香辛料、ドライフルーツなどの保存がきく食物を大量にストックしていた。伝染病になると、食物の供給が止まるため、こうしたストックは大変重要であった。

伝染病が流行した時も、パン屋は常にパンや焼き菓子を作り続けなければならないという義務が課せられていたという。

イングランド内戦(1642~1651年)

文化は豊かになっていく中で、イギリスの政権と社会情勢はなおも混乱していた。

前回の記事「博物館展示からロンドン史を見る⑥近世(前編)イングランドの宗教改革」では、以下のように説明した。

1500年代初期、ヨーロッパ全体でキリスト教に大きなうねりが迫っていた。カトリックの体制に反発する勢力(プロテスタント)が現れ、各地で宗教改革が起こっていたのである。

この宗教対立は100年以上経ってもまだ続いており、イングランド内戦に先駆けて、1618年から1648年にかけて、カトリックVSプロテスタントの大規模なヨーロッパの国際戦争「三十年戦争」が起こっていた背景があることをまずは頭に入れておきたい。

イングランドは、三十年戦争ではプロテスタント側であった。

王家VS議会+宗教対立

この記事の冒頭で、1603年に「スコットランド王であったジェームズ6世が、イングランド王ジェームス1世として王冠を手に取った」と書いたが、その息子であるチャールズ1世の時代まで、だんだんとイングランドでも宗教と政治の対立は増していた。

そして三十年戦争の真っただ中の1642年、イングランド内戦は始まった。

ここにはさまざまな要素が絡み合っている。ややこしすぎるので、なるべく簡潔に説明したい。

主要なものとして、

- 王家と議会の政治的な戦い

- ピューリタン(清教徒)とプロテスタント(イングランド国教会)という宗教的な戦い

である。政治と宗教が混じっているのは、当時は政教分離がされておらず、イングランド王家とイングランド国教会(プロテスタント)がべったりだったからだ。

1は、チャールズ1世が「我の王位は神に授けられたものだ。神以外、何人たりとも私に反抗できない」という王権神授説を出したことで、議会が「俺たちにも政治に口を挟む権利があるはずだ!」と反発するようになる。

2のピューリタンとは、イングランド国教会を改革しようとするプロテスタントの一派。つまり、宗教的な側面では「プロテスタント内の派閥争い」である。

図式としてはこうだ。

王家(イングランド国教会=プロテスタント) VS 議会(主にピューリタン)

つまり、ヨーロッパ全体でカトリックVSプロテスタントの戦いが起きている最中に、イングランドではピューリタンというプロテスタントへの新たな反発勢力が加わったのであった。そのため、この内戦における一連の宗教対立はピューリタン(清教徒)革命とも呼ばれる。

さらに、同じ王が統治していたアイルランドとスコットランドでもカトリックVSプロテスタントの対立が起きていたため、イギリス内はもうてんやわんやであった。

ちなみに、内戦が起こる約20年前の1620年、イギリス国教会の迫害に耐えかねた一部のピューリタンたちがメイフラワー号という船に乗って、アメリカに移住した。彼らがアメリカの入植を始めた始祖であり、これがネイティブアメリカンとの争いが起こる始まりともなるのだが、それはまた別の話。

関連記事(姉妹サイト):「アメリカ英語の方がイギリス英語より古い」は本当? その詳細を解説!

ロンドンは議会派についた

ロンドンは議会派についた。そのため、チャールズ1世はオックスフォードに逃亡しなければならなかった。王家派の攻撃から街を守るため、ロンドン市民は23もの要塞と、28kmの長さの堀を建設した。

これがその要塞の一部を写したマップ。真ん中のテムズ川を中心に要塞が張り巡らされている。

チャールズ1世がロンドンに戻ってきたのは、処刑が執行される1649年であった。そう、この内戦は結果的には王家の敗北で終わったのだ。

イングランドの短い共和国時代

チャールズ1世の処刑後、イングランドは「コモンウェルス(共和国)」宣言をし、1660年までの間イングランド共和国となった。要は、王から政権を取って新しい革命政府がイングランドを支配するようになったということである。

そのうち1653~58年は、議会派であった政治家、オリバー・クロムウェルが護国卿という地位で独裁を行った。

クロムウェルのデスマスク

蝋で実際のクロムウェルの顔から型をとったデスマスク。1658年の9月に亡くなってからは、護国卿の地位はその息子が継いだ。

しかし、それも長くは続かなかった。王権が復活するのである。

イングランドの王政復古

1660年、チャールズ2世を王として王権が復活した。あんなに王権に反発していた議会も、「チャールズ2世に王権を与えよう」とOKを出したのである。それどころか、共和国時代がなかったかのような態度すらとった。ものすごい手のひら返しである。

要は、共和制の政権がうまく機能しなかったのだ。

王政復古から1年以内にロンドンの劇場は再開した。またイングランド国教会が再び覇権を握るようになった。内戦は、あの対立は何だったのかという感じだ。

イングランド内戦では、8万人の人々が犠牲になったと言われる。さらに、王政復古から間もなくの1666年、今度はペストと大規模なロンドン火災がロンドンの人々を襲うのだった。

この話は、次の記事で詳しく解説したい。

Museum of London

住所:150 London Wall, London EC2Y 5HN

入場無料

コメント