ロンドンのテート・ブリテンで開催中の、イギリスの画家オーブリー・ビアズリー(1872 〜1898年)の生涯を振り返る個展「AUBREY BEARDSLEY」(〜2020年5月25日まで)へ行ってきた。

大変素晴らしい展示だったので、今回は2つの記事にわけてこの展示をレポートしていく。

前編の記事では、ビアズリー作品に見られる代表的な特徴と、代表作「サロメ」シリーズについて紹介した。こちらを先に読んでもらった方が、より理解が深まると思う。

この記事では、ビアズリーの短く濃密な生涯を追いながら、スタイリッシュなモノクローム作品、珍しい彩色画などさまざまな作品を紹介したい。

自分の運命を自覚し生き急いだ時代の寵児

Frederick Henry Evans「Aubrey Beardsley」1895年

1872年に生まれたビアズリーは、1898年に25歳と若くしてこの世を去ってしまった。芸術家としての活動期間は、たった7年。早逝の原因は、7歳の頃から患っていた結核である。当時、結核は不治の病であり、ビアズリーは自分が長生きできないことを知っていた。

そのためか、ビアズリーは様式を次から次へと変え、ものすごい制作ペースで作品を世に出した。その数は1000枚を超えている。彼は名声と知名度に焦がれた。そして実際に、その短い生涯で、当時は元より現代にもその影響を大きく残すほどの名声を上げたのだ。

当初からモノクロームのインク線画というスタイルは変わらないものの、イギリスの巨匠に影響を受けたり、日本美術、ジェンダーなどさまざまな要素を取り入れていったりした。

その主な特徴については、前編の記事を参照いただきたい。

エドワード・バーン・ジョーンズへの憧れ

ビアズリーは18歳の時に、彼の憧れである、同時代イギリスのラファエル前派の画家エドワード・バーン・ジョーンズに出会った。ビアズリーのポートフォリオを見たバーン・ジョーンズは、こう伝えたという。

私は美術を職業にすることを人に薦めない。ただ、君の場合は、それ以外考えられない。

その後、ジョーンズのすすめでビアズリーは美術学校に入学した。

ビアズリーの初期の作品。人物の顔の表現や、自然を舞台にしたセッティングの様式、衣服の描き方などにジョーンズのスタイルが色濃く現れている。

人物像の後ろにわずかに見えるサインには、ラテン語の「Ars longa Vita Brevis(芸術は長く、人生は短い)」という文が書かれている。Ars(英語ではArt)は元は「技術」という意味であり、この名言も元は技術を指しているのであるが、17世紀以降「芸術」という意味も持つようになった。

自身の病を知っているビアズリーにとっては、特に心に刻んでいた言葉だったのかもしれない。

1893年、雑誌「The Studio」でビアズリーの作品が紹介され、ビアズリーの名は一気に広まった。

「Siegfried」1892〜93年

これはその雑誌に載った作品である。ゲルマン神話に登場する戦士ジークフリートがドラゴンを倒す場面を描いたもので、ドイツの作曲家ワーグナーのオペラに着想を得た。大変細かい線描で、戦士の衣服やドラゴンの翼、周囲の草花を表している。

このジークフリートのポーズ(特に脚)は、イタリアルネサンスの巨匠ミケランジェロの「ダヴィデ像」(↓)を参考にしているのではないかと言われている。

ビアズリーはこの作品をバーン・ジョーンズに贈り、ジョーンズはこの絵を死ぬまで保管していたという。

ビアズリーの作業部屋

展示の後半にビアズリーの作業部屋を再現した空間があった。ここにある机やペーパーナイフは当時本人が使っていたもの。彼はここで数々の作品を生み出した。

飾られている肖像画は、自画像ではなくフランスの画家ジャック=エミール・ブランシュによるもの。この肖像画からもわかるように、彼は細身で長身、ダンディズム(19世紀イギリスで流行した伊達なスタイル)に則った伊達な着こなしで知られていた。フランス語が流暢でオペラにも造詣が深い、教養ある青年だった。

黒と白を操った鬼才

オスカー・ワイルドの戯曲「サロメ」の挿絵を代表として知られるように、ビアズリーは偏執的とも言えるほどの繊細さと独創的な解釈でもって、モノクロームの世界を生み出した。

「アーサー王伝説」をモチーフにした作品で、アーサー王の娘イゾルデが騎士トリスタンを看病する場面。2人の人物の黒と白の衣服の対比も見事だが、細部の草花文様などの装飾的表現にも注目したい。

特に画面右上の、この細く立ち上り文様化した蝋燭の煙に、ビアズリー作品の魅力が詰まっていると私は思う。白と黒しかない世界で、物の輪郭を作る線は溶けて絡み合い、新たな形を形成する。

「Le Dèbris [sic] d’un poète」1892年

ほぼ真っ白な空間に、黒地のカーペットが映える。縦長の構図は、日本の掛け軸の影響を受けている。

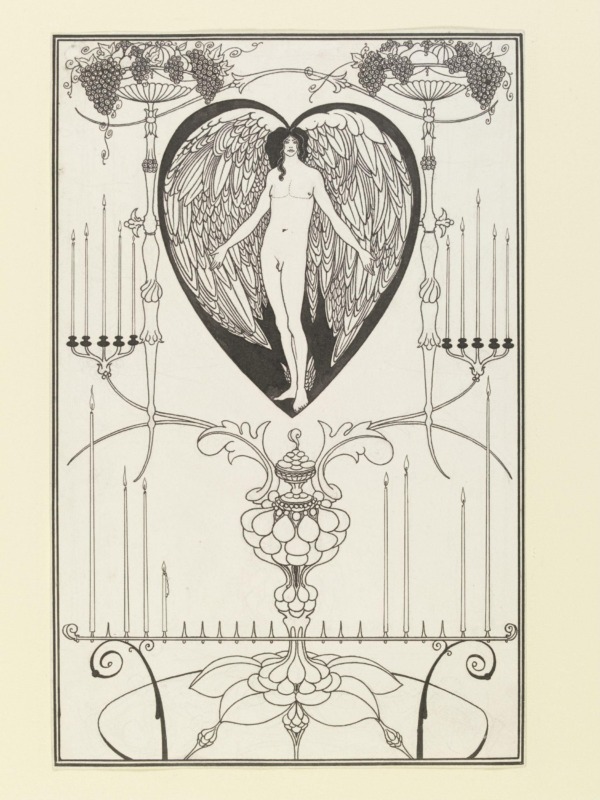

「The Mirror of Love」1895年

詩人マルク=アンドレ・ラファロヴィチの作品集の扉として描かれた作品。愛の擬人化である、翼を持つ男神が中央に描かれている。従来、「女」神ヴィーナスのように、愛の擬人化は女性で表現されることが多かったが、その伝統を覆す表現がここにある。

だが同作品集の出版を手掛ける人物は「愛の擬人化は両性具有であるべき」との考えだったので、この絵は拒否されたという。

「Frontispiece to Chopin’s Third Ballade」1895年

インクの濃淡を使い分け、まるで東洋の水墨画のような趣がある作品。その繊細な濃淡の使い方は恐れ入る。特に馬の体に使われている、ギリギリ白ではない薄いグレー色。

ビアズリーが大好きだったショパンの有名曲「バラード 第3番」をイメージしたものだという。

「Black coffee」1895年

まるでポスターになりそうな、モダンでスタイリッシュな作品。黒と白のドレスを身にまとった、対照的な印象を持つ婦人2人がカフェでコーヒータイムを設けているところ。

2人の表情は乏しいが、右の女性は左の女性の膝に手を置いている。いわゆる当時はご法度だった同性愛的な要素が含まれているということだが、ビアズリーは自身は異性愛者でありながら、同性愛や両性具有など性を超越したモチーフをよく描いた。

不思議な造形のモチーフ

ビアズリーの作品には、よく胎児や小人のようなモチーフが登場する。

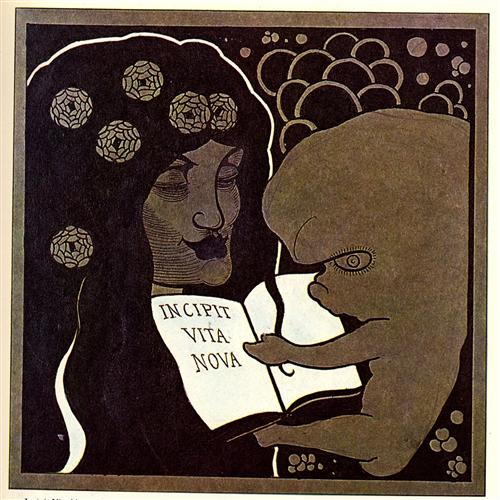

「Incipit Vita Nova」1892年

これは胎児の一例。タイトルはラテン語で「新たな命が始まる」というような意味である。いわゆる、慣れ親しんだ人間の形とは異なった奇妙な造形は半ばグロテスクであり、当時の人々にとってはショッキングでもあった。こうしたグロテスクさに、ビアズリーは傾倒していた。

「The kiss of Judas」1893年

アメリカのX.Lによる、キリストを裏切った弟子ユダの子孫にまつわる小説「A Kiss of Judas」の挿絵。ここには小人のような人間が描かれているが、ビアズリーがこれを描いた意図はわかっていない。

当時はまだ、奇形の人々をサーカスとして見せる「フリークショー」というものが公に存在していた時代であった。その文化がビアズリーにこうしたモチーフの着想を与えたことはほぼ間違いない、とキャプションにはあった。

ポスターと珍しい彩色作品

「The Spinster’s Scrip」1894年

本の広告。パキッとした黒が映える、なんて格好いいポスターだろう。

右の裕福な女性は袖のたっぷりしたドレスを着て、堂々とした佇まいだ。一方、左側の女性は露出が多めの服装をした娼婦である。しなをつくる彼女は、まるでもう一方の女性を誘っているようにも見える。

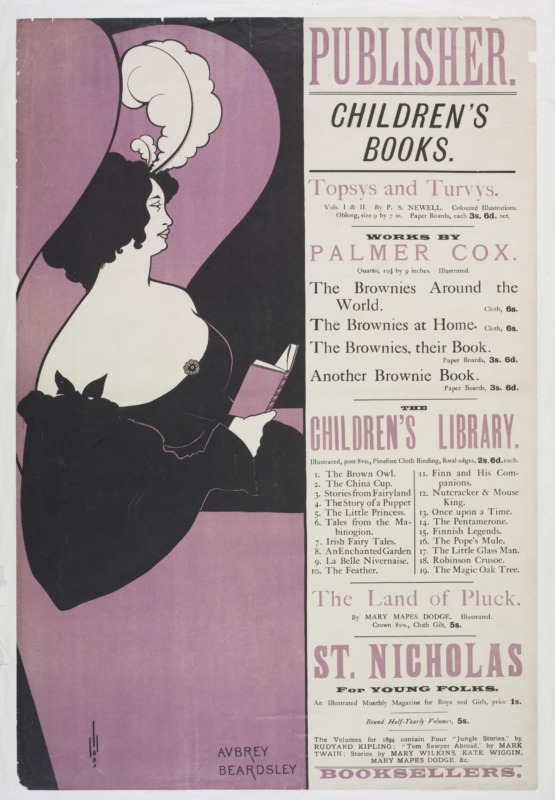

「Publisher. Children’s books」1894年

児童書出版社の広告として制作された彩色ポスター。子どもたちに本を読み聞かせる女性だけが描かれているという、大人向けのデザイン。大胆に画面を分割するように引かれた線が、モダンでシックな雰囲気とマッチしている。

ビアズリー作品ではとても貴重な彩色画。白黒印刷して後から水彩で着彩したものだという。本人も「自分は色にあまり関心がない」と言っていたらしいが、確かに、彼の絵は白黒の方がずっと素敵に見える。

この作品は、雑誌「The Yellow Book」に掲載されたもの。この雑誌については、以下で紹介しよう。

雑誌のディレクター業と悪評

1894年、ビアズリーは当時ファッショナブルで都会的なコンセプトを持つ新雑誌「The Yellow Book」のアートエディター(イラストやレイアウトを担当する職)に抜擢された。展示では、ビアズリーがこの雑誌に載せた素晴らしい作品の数々が紹介されていた。

「A night piece」1894年

これは見た時に息を呑んだ。

ほとんどが黒色で占められているが、階調をつけ、背景の建物をぼんやりと浮かび上がらせる見事な手法である。肉眼で見ないとわからないほど細い、白で引いた人物像の輪郭線も見どころ。

こちらも同誌から。オペラ劇場の客席だけを切り取るという斬新なアイデアの作品。華やかに装った観客を、白と黒の強烈なコントラストで描いている。

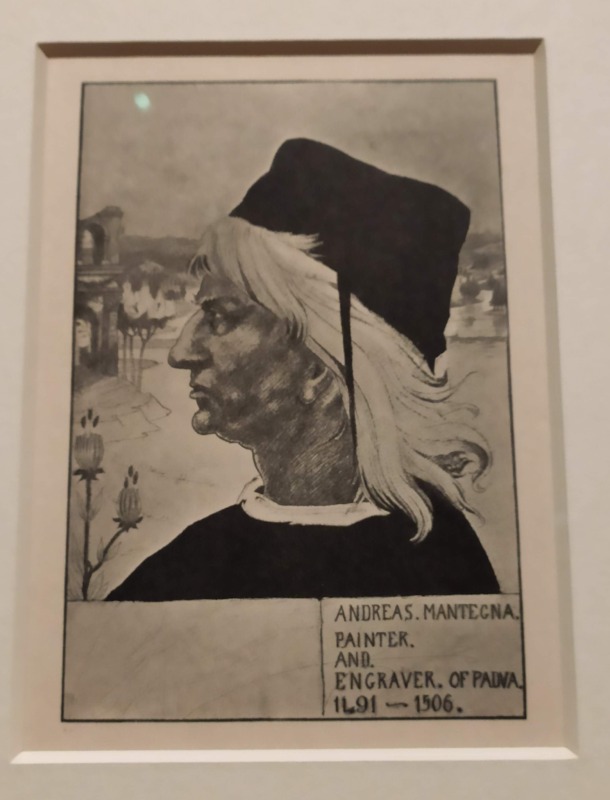

「Mantegna」1894年

同誌の第3号に掲載された、イタリアルネサンスの画家マンテーニャの肖像画。彼もビアズリーの尊敬する画家だった。ルネサンス期に流行した横顔の肖像画を、ルネサンス風の様式で描いた、ビアズリーには珍しい作風だ。この作品は普段ビアズリーに否定的な批評家からも称賛された。

「Venus between Terminal Gods」1895年

中央に女神ヴィーナス、その横には2柱の男性神が配置されている。草花をパターン化した、複雑な背景は見ものである。絡むツタがヴィーナスの冠を優雅に作り上げているという演出もにくい。

この雑誌は高い評価を受け成功を収めたが、翌年の1895年に事件が起こる。戯曲「サロメ」で共に働いたオスカー・ワイルドが、同性愛の罪で投獄されてしまったのだ。このニュースはロンドン中を駆け巡った。

ワイルドとビアズリーが一緒に仕事をしていた関係であったこと、またワイルドが「The Yellow Book」を手にした姿が目撃されていたことから、ビアズリーはワイルドの同類とみなされ、批判の的になってしまう(ビアズリーは同性愛者ではなかったが)。

群衆は「The Yellow Book」の出版社の窓に押し寄せ、ビアズリーはついに解雇されてしまった。

別雑誌「The Savoy」での仕事

「The Yellow Book」を首になったビアズリーは、経済的に困窮しロンドンの家を売り、フランスの海沿いに引っ越した。芸術家や作家に人気のリゾート地であったその場所で、ビアズリーはある出版人に出会う。彼は「The Yellow Book」のライバルとなる雑誌を作るのだといい、ビアズリーをアートエディターとして、1896年にイギリスで新雑誌「The Savoy」を創刊した。

「The Abbé」1895年

ビアズリーはこの時小説家としての作品作りにも意欲を燃やしており、この挿絵は自身の小説用に制作したもの。見ている方が息が詰まりそうな、すさまじい描き込み具合だ。

頭の羽飾り、髪の毛、マントや周囲の植物や木など、どこを見ても異なる質感を表現したスキのない描線で満たされている。

しかし、ワイルドの裁判の影響はこの雑誌にも影を落とし、また出版側の経営難により1年で廃刊となってしまった。そんな短期間の出版にも関わらず、このシリーズは当時最も美しく作られた雑誌として歴史に残った。

点描スタイルの繊細な作品

ビアズリーが18世紀フランスの銅版画に着想を得て描いた、点描スタイルを取り入れた作品は、大変デリケートで美しい。これらは「The Savoy」創刊と同じ年に、彼の敬愛する詩人アレキサンダー・ポープの「髪盗人」の挿絵として制作された。

「The Dream」1896年

主人公の守護妖精が、主人公が寝ているのを見守っている様子。点描で孔雀や草花の装飾があしらわれた、あまりに美しいベッドと、華やかな衣装をまとった妖精に目が引き寄せられる。

「The Rape of Lock」1896年

主人公に恋をする青年が、主人公の髪をこっそり切ろうとしている場面(画面左側)。上流階級の優雅な社交空間は、柔らかな描線と隅々まで行き渡る装飾性で華美に彩られている。

小人のような姿で表された中央の給仕人は、こちらを見て意味深にニヤリと微笑み、鑑賞者にこの秘密の「髪盗人」を知らせているかのようだ。

1898年:ビアズリーの死

こうした、新雑誌のイラストや新しい点描スタイルを世に出していた1896年、ビアズリーは深刻な肺出血に苦しむようになっていた。死を身近に感じていた彼は、医者の薦めで「より綺麗な空気」がある場所を求めて転々とした。

「Autumn」1896年

そんな苦しみの中生み出された耽美な作品。美しい女性が、美しい果物にキスをする。カレンダーのために制作されたというが、実際に出版されることはなかった。果物置きの土台の女性獣人像が卑猥とみなされたとも考えられるが、真の理由は不明だという。

場所を変えるたびに新たなインスピレーションを得たビアズリーだが、その体は徐々に蝕まれ、生気は失われていった。そして1898年、南フランスで25歳の生涯を閉じた。

後世への影響

この展示は、ビアズリーの影響を受けたビアズリー以降のアーティストたちの作品を見せる部屋で締めくくられていた。

作者不明「In Memoriam」1923年

その中でも一番気に入ったのが、この作者不明の作品。ビアズリーの作品に出てくるさまざまな登場人物たちが、横たわる臨終のビアズリー(画面下部)を看取っている。

愛書家クラブの集会の記念品として制作されたものだというが、そんなちょっと怪しい匂いのするバックグラウンドも素敵ではないか。

*

この展示レポの前編はこちら。ビアズリー作品に共通する特徴を解説している。

テート・ブリテン「AUBREY BEARDSLEY」

住所:Millbank, Westminster, London SW1P 4RG

料金:大人£16、12〜18歳£5、12歳未満無料

コメント